Отзыв о фильме «Поле чудес (1989)»

Отзыв о фильме «Поле чудес (1989)»

- zzzloba

- 8 июля 2025 г., 03:01

Отзывы zzzloba — стр. 2 |

Вращайте барабан! Л.Якубович

Разумеется, никакого отношения к Якубовичу этот фильм не имеет. Нет в нем ни троек игроков, ни барабана, ни огурчиков в банках. Вместо Леонида Аркадьевича - Кевин Костнерович, вместо барабана - поле у фермы, вместо огурчиков - кукуруза. Кажется, что на таком скучном бульоне шоу не сваришь. И это самое лучшее, что может случиться перед просмотром - не знать больше ничего и не ждать чего-то выдающегося. Только тогда фильм станет для вас удивительным открытием, каким стал для меня. Даже описание читать не надо, потому что классическим образом в трех предложениях синопсиса раскрывается содержание примерно половины фильма. Есть ещё один важный момент: главный герой с самого начала все понимает, но боится себе признаться и произнести это вслух. И чтобы достичь катарсиса нужно неспешно, шаг за шагом пройти с ним весь этот путь от начала до конца, а не ждать, ну когда уже начнется основной экшен. Костнер играет очень здорово (ему, к слову, поразительно легко даются подобные роли), а также нужно отметить, что здесь последняя и весьма символическая роль Берта Ланкастера. В целом не сказал бы, что это must see, но очень близко к этому за счет уникального смешения жанров и тем.

В составе жанрового коктейля основное место занимает спортивная драма, в которой никто не плачет ни в кадре, ни за ним, и даже не обнимает кукурузные початки со страдальческим видом. Здесь нет антагониста (И.О. злодея - брат жены, который скорее выражает голос разума, чем желает навредить героям), а вся драма происходит внутри главного героя, ищущим в жизни какой-то недостающий элемент. Что дало основание известному критику Роджеру Эберту утверждать, что "это картина о религии, но религия в данном случае это бейсбол". Верить ему на слово не стоит, поскольку вместо спорта или религии в центре повествования могло оказаться что угодно, от собирания коллекций до рэп-батлов. Основной движущей героем силой является страсть, а не вера, и в этом смысле бейсбол для американцев куда нагляднее, чем библейские притчи.

Вторая составляющая сюжета - фентези о том, как кукурузное поле разговаривает с Кевином Костнером, дает ему расплывчатые указания, а тот с удовольствием ввязывается в любые предлагаемые авантюры с туманными перспективами. И что ещё более удивительно - пользуется горячей поддержкой у жены и дочки, которые должны были сдать его в дурку ещё на 5й минуте фильма. Кажется, что фентезийной условностью с полем все и ограничится, но пространство фильма расширяется и делает это так неожиданно, что не успеваешь даже понять, что уже полчаса смотришь роад-муви. Мелькают города, один за другим появляются новые герои, по-своему раскрывающие ценность обыденных вещей, а скучное кукурузное поле наполняется голосами живых и мертвых, горящих и угасших, превращаясь в вечнозеленое пространство жизни, где круговорот неиссякаемых людских страстей воплощается в бесконечной игре. И все это приправляется мягким интеллектуальным, почти вудиалленовским юмором.

Общего у нас было только одно: она была из Айовы, а я когда-то слышал про Айову.

Общего у нас было только одно: она была из Айовы, а я когда-то слышал про Айову.

Отдельной нотой звучит тема ностальгии по ушедшим эпохам, дерзкой молодости и сокрушения по утраченным возможностям. Но время не стирает все без пощады - каждый, кто искренне верил и был влюблен в свое дело, оставит свой след. И пусть главный герой не стал известным спортсменом, писателем или выдающимся врачом, как другие персонажи, зато он понял, что его миссия в этом мире - любить, гореть и дарить этот огонь тем, кто ему дорог. Удивительный, очень теплый и вдохновляющий фильм, способный вывести из любого кризиса.

Любые вещи превратятся в хлам. Никто не помнит, кто построил храм. Такая жизнь - не сахар и не шёлк. Здесь помнят лишь того, кто храм поджёг. Сплин, "Храм"

Я не вижу особого смысла рассматривать этот фильм как жанровую рефлексию Джона Форда, всю жизнь выстраивавшего каноничные вестерны и сказавшего все, что он хотел сказать в этом жанре, в обожаемых американцами "Искателях". Неспешный черно-белый "Человек, который застрелил Либерти Вэланса", который он снял уже на 7 десятке лет, не относится ни к вестернам, ни к антивестернам. Это сугубо политическое кино, можно сказать философское эссе о демократии и ее фундаменте в декорациях Дикого Запада. Дилижансы, бандиты, лошади, пыльные дороги и монолитный Джон Уэйн больше не являются художественными доминантами, это лишь необходимая фактура для создания эпической истории адвоката-идеалиста (великолепный Джеймс Стюарт), попавшего в этот мир с полной убежденностью в верховенстве закона, но столкнувшегося с грубой силой, цинично попирающей этот закон грязным ботинком Либерти Вэленса. С первой же минуты пребывания в этом мире у Джеймса Стюарта все лицо оказывается в местных представлениях о демократии и становится понятно, что на книжных знаниях, ЗОЖе и слепой вере в Конституцию он долго не протянет. Окружающая героев среда настолько сурова, что даже мертвые должны носить револьверы, а комплименты девушкам расценивается практически как предложение руки и сердца. С другой стороны, повествование ведется от лица времени, в котором поезда сменили дилижансы, а ушлые газетчики и болтуны-политики вытеснили безымяных героев и легендарных бандитов. Как же это стало возможным в таких диких условиях? Неужели люди на самом деле взялись за ум и благодаря образованию и стремлению к справедливости сумели выстроить устойчивое здание на столь зыбком фундаменте подлости и обмана?

Наивность подобных предположений понимает и сам герой Джеймса Стюарта, который в конце концов обзаводится револьвером и выходит на дуэль с главным злодеем, не рассчитывая выйти из нее живым. Должен же хоть кто-то в этом городе защищать права слабых, давать отпор Либерти Вэленсам? Однако сценарий не сводится к популярному тезису "добро должно быть с кулаками". Кулаки лишь порождают ещё большую ложь, легенду, от которой герою не отмыться уже никогда. Справедливый и честный демократический мир, то что мы хотим видеть и что нам кажется закономерным и само собой разумеющеемся, на самом деле зиждется на мифах и удобной лжи, а выборы и другие процедуры народоправления превращаются в цирковое представление. Мы склонны не замечать этой фальши, если все здание мироустройства в целом устойчиво, и стыдливо забывать о неоднозначности канонизированных героев.

Особое место в фильме занимает размышление о смысле веры. В конфликте порядка и хаоса победителем всегда выходит грубая сила, на чьей бы стороне она не была. Но мир не скатывается к хаосу лишь потому, что находятся такие блаженные, которые верят в закон, в знания, в свободу прессы и социальное равенство, даже когда Либерти Вэленс с дружками (в небольшой роли "плохой" Ли Ван Клиф) держат в страхе весь город. Неслучайно главная героиня просит Джеймса Стюарта научить ее читать, чтобы она могла самостоятельно изучить Библию. Именно в этом, а не в физическом устранении Либерти Вэленса, заключается его миссия в этом городе - вернуть веру в отчаявшихся людей своей страстью, умением убеждать и готовностью подставлять все щеки под удар, защищая женщину.

В концовке становится понятно, что человек, застреливший Либерти Вэленса, совсем не тот, кем его представляют общественность и СМИ. А всего год спустя после выхода фильма в мире появится человек, застреливший Джона Кеннеди, и эта история точно так же станет легендой, а все причастные обрастут мифами похлеще, чем представлял себе Джон Форд. Это, разумеется, не претендует на предсказание уровня Жириновского, но все же что-то важное в изменении общественно-политических отношений режиссеру уловить удалось. В финальных кадрах чувствуется глубокое разочарование классика жанра в том числе в собственном творчестве, благодаря которому вестерны приобрели статус зрелищного развлекательного кино с яркими мускулинными героями и возвели в культ насилие как способ доказывать свою правоту.

А когда у смерти день рожденья, Кто приходит к ней? Кто дарит ей подарки разные В коробочках и с ленточками красными? Из гостей на именинах смерти Только верный друг Харон с букетиком тюльпанов. Високосный год, "Именины смерти"

Удивительно, насколько полярные мнения можно встретить по поводу этого фильма: от претенциозной слезодавилки с дырявым сюжетом до эстетически совершенной мелодрамы с выдающимися актерами. Я на этой координатной оси никому не интересных критических мнений нахожусь ближе ко вторым. То, что это мелодрама с вполне понятными манипулятивными приемами (как и другой культовый фильм Мартина Бреста - "Запах женщины"), на мой взгляд, не является существенным минусом. Если авторам удалось достучаться до самых циничных зрителей и создать запоминающийся образ Смерти в облике красавчика Бредика Питтика, то значит все остальное не так уж важно. Именно эстетическую сторону фильма (гениальный оператор - Эммануэль Любецки, гениальный композитор - Томас Ньюман) я бы отметил в первую очередь, и в этом смысле я солидарен с маэстро Понасенковым, назвавшим "Джо Блека" одним из своих любимых фильмов.

Несмотря на то, что главный герой в исполнении неподражаемого Энтони Хопкинса встречается со Смертью ещё в самом начале, дальнейшее повествование не превращается в медленное угасание с попыткой выпросить себе лишний денек. Он продолжает жить полной жизнью, наполненной корпоративной борьбой, непростыми отношениями с дочерьми и постепенным принятием собственной уязвимости. Он до конца отстаивает право своей дочери на счастье даже перед лицом смерти, доказывая таким образом Джо Блеку, что люди не просто копашашиеся в собственном дерьме черви, а существа, способные бросать вызов высшим силам и жертвовать собой ради любимых. "Если не любил - значит не жил", - говорит он Смерти, решившей попробовать человеческий мир на вкус. В то же время Джо Блек не бегает с косой по улицам и не убивает всех, кто не угощает его арахисовым маслом. Смерть воспринимается не как зло, а как естественная часть человеческого бытия, а иногда даже как спасение от нестерпимой боли (сцена в больнице). На протяжении всего фильма в разном виде обыгрываются темы мимолетности чуда, удачи, чувства и даже самой жизни - простая и красивая мысль, к которой не обязательно что-то добавлять.

Отдельно хотелось бы отметить линию отношений отца со старшей дочерью, которую критически неверно трактуют различного рода обзорщики и критики. Это буквально тест на внимательность, чего от данных персонажей, и с каждым разом я убеждаюсь в этом все больше, ждать не приходится. Есть три момента, которые в сочетании дают вполне очевидную трактовку поведения старшей дочери и ее отношений с окружающими людьми. Ее муж говорит о неких секретах, которые они друг другу доверили при знакомстве, что сблизило их очень сильно (про секрет мужа лучше не знать, хотя и он раскрывается в одной из сцен). Во-вторых, в сцене семейного ужина у нее случается истерика, во время которой она произносит: "кажется, у меня рецидив". И, наконец, в-третьих, в отличие от сестры она всегда носит одежду с длинным рукавом, пряча свой "секрет" от посторонних глаз. Именно поэтому отец поручает ей организацию праздника, который ему не особо интересен, но для него важно, чтобы дочь была хоть чем-то занята и отвлекалась от тревожных мыслей. Остается только посочувствовать тем, кто в этой красочной истории о любви во всех ее проявлениях видит лишь абузивные отношения и сюжетные дыры.

В жизни я встречал друзей и врагов В жизни много всего перевидал Солнце тело моё жгло, ветер волосы трепал Но я жизни смысла так и не узнал Сектор газа, Life

Чем больше я знакомлюсь с творчеством Шукшина, тем меньше мне хочется продолжать. Не потому, что он вызывает у меня неприязнь, а как раз наоборот: я почти физически ощущаю ту боль, которая мучила этого безусловно одаренного человека в результате столкновений с жестокостью, глупостью и бездушием окружающего мира. Неудивительно, что его друг, Леонид Куравлев, отказался играть изломанную русскую душу (вор-рецидивист по кличке "Горе") в "Калине красной", потому что быть искренним в этой роли мог только сам Шукшин. Горе преследовало его с детства, когда был расстрелян отец, а мать чуть не сошла с ума, а короткий творческий путь был сопряжен с работой на износ и непрерывной борьбой за право высказать все, что накипело на душе. Ощущение чудовищной несправедливости и непонимания по отношению к таланту такого масштаба передается, как мне кажется, всем, кто проникается его произведениями. И каждый раз, когда Леонида Куравлева в интервью спрашивали о судьбе Шукшина, он не мог сдержать слез, сколько бы лет не прошло с тех пор.

Сюжет "Калины красной" формулируется одним предложением: ходит "Горе" по земле Русской и ищет праздника. В жизни ловкого бандита и в жизни сельского тракториста-балагура, в образе легкомысленного городского кутилы и в образе раскаивающегося блудного сына. Кажется, что он ещё может что-то исправить в своей никчемной жизни, встречает любовь, видит сестру и мать, возвращается в родную деревню. Но ни один суд не в силах его оправдать и он сам выносит себе приговор, избегая родных и любящих людей. Праздника нет ни в чем, как не старайся, и хотя на самом деле жизнь в любви и мире, которые даются герою после тюрьмы, и есть тот самый праздник души, который он так тщетно повсюду искал, он считает себя недостойным такой жизни и покорно встречает трагичный итог своих метаний.

Тааак. Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно

Тааак. Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно

Шукшин создает удивительную пронзительную поэму о возвращении, вглядываясь в глубину своей души. Как и "Зеркало" его однокурсника Тарковского, это очень личное и очень нежное произведение, несмотря на всю юмористическую составляющую. "Для чего-то же мы рождаемся?" - говорит сам Шукшин в обсуждении фильма. Он не знает точно, для чего именно, но верит в то, что у каждого есть своя миссия, и как бы не складывалась жизнь, нужно бороться и добиваться справедливости. Может потому сердце писателя оказалось настолько недолговечным, что он был сверхчувствителен к самому светлому даже в самых сломанных людях? Недаром в фильме наряду с вором по кличке "Горе" есть и другие, безымяные зэки, исполняющие прекрасные народные песни. А главной сценой фильма становится встреча главного героя с матерью, монолог которой является реальной речью одинокой старушки, потерявшей своих детей во время войны. Смотреть ей в глаза герой не осмеливается, как будто лично принимая на себя ответственность за чужие страдания. Как известно, даже после съемок Шукшин помогал этой старушке, как будто продолжая линии судеб своих героей, ставших реальной семьей. Может в том и заключалась миссия Шукшина - показать, что родным можно стать даже для незнакомого человека, если проявить искреннее чувство? Удивительный был талант, страдающий, болезненный, но, тем не менее, оставивший после себя неугасающий свет веры в человека и высшую справедливость.

Ну что тебя Так тянет танцевать? Мне не понять, Мне не понять, Тебя мне не понять. Игорь Иванов, Мы с тобою танцуем

Когда инопланетяне попросят нас расшифровать, какой ответ на главный вопрос Вселенной и вообще дала наша цивилиация и ответ "42" их не устроит, мы покажем им фильм "Бал" Этторе Сколы. Возможно, после этого они покрутят клешнями у виска и улетят восвояси, но лучшего способа визуализировать основной импульс, движущий человечеством, мы пока что не придумали. Никаких слов, никакого сюжета, только музыка и вечный танец, энциклопедия человеческих характеров, эмоций и судеб, весь спектр отношений от нежности и жертвенности до зависти и предательства.

Не знаю почему, но у меня фильм вызвал восторг с первых же кадров. Герои не произносят ни слова, а потому их социальный статус, финансовое положение и убежденность в собственной крутости в этом клубе никого не обманут. На танцполе все их сомнения и комплексы видны как на ладони - обнаженные человеческие души в стремлении понравиться или, наоборот, изобразить независимость. Фильм умилительно смешной, короткими мазками рисующий все безумное многообразие человеческих взглядов на мир. В этом смысле он идеально подходит для совместного просмотра с кем-то, кого вам хочется узнать получше.

Львиную долю обаяния фильму обеспечивает музыка Владимира Космы, сумевшего соединить воедино самые разные направления: от волшебных джазовых мелодий Америки до жизнерадостных ритмов Бразильского карнавала (моя личная любовь, кто видел "Бразилию", тот поймет), от классического французского шансона до рок'н'ролла и диско 80х. Лишь однажды музыка останавливается на полуслове, когда в танцевальный зал заходит одноногий ветеран войны, и эта сцена способна вызвать целую бурю эмоций. Но и он присоединяется к общему хороводу и музыка продолжает свое движение. Инопланетянам, которые пытались бы выяснить, что в человеке главное, было бы совершенно непонятно, как можно существовать настолько беспечно. Но какие бы события не происходили за стенами, эта музыка будет вечной, потому что поиск подходящего партнера для танца жизни это и есть основной импульс, движущий человечеством.

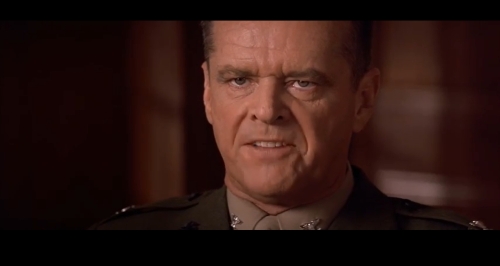

Когда-то на просторах интернета мне попалось на глаза небольшое видео, где Джек Николсон в озверевшем виде распекает молоденького Тома Круза: "You Can't Handle the Truth!". Мне никогда особо не были интересны судебные драмы, но этот коротенький эпизод с непонятным контекстом продал мне фильм лучше, чем любые трейлеры, рекомендации и премии. К тому же, как оказалось, это дебютная работа в кино для Аарона Соркина, ныне известного мастера разговорных фильмов с неоднозначными героями перед лицом правосудия ("Социальная сеть", "Суд над Чикагской семеркой", "Большая игра"). Причем во всех его фильмах отношения между героями накаляются до такой степени, что просмотр скорее напоминает спортивные трансляции, чем классические судебные драмы ("12 разгневанных мужчин", "Нюрнбергский процесс"). Впрочем, это абсолютно осознанное решение, достаточно вспомнить великолепно рифмующуюся с сюжетом сцену гребли из "Социальной сети", а "Человек, который изменил все" и вовсе целиком посвящен спорту. В дебютной работе у него не все получилось идеально: кроме двух уже названных актеров остальному звездному составу можно было и не приходить на матч. Но Тома Круза в роли адвоката-раздолбая, размахивающего весь фильм бейсбольной битой (присяжным стоит задуматься), и Джека Николсона в роли полковника сквернослова вполне достаточно, чтобы из формальных диалогов получилось восхитительное зрелище.

Раз уж Соркин настаивает на формулировке "несколько хороших парней", то получается, что вторая команда должна быть охарактеризована как "плохиши" (практически "Вымпел" против "Метеора" в известном советском мультике). В хорошей команде сплошь и рядом торжество человеческого духа: герои (не без риска) бросают вызов всеперемалывающей армейской системе с фактически узаконенной практикой дедовщины, а Том Круз ради такого даже отрывается от бейсбола и берет на себя ответственность до конца защищать тех, кто его бесит и посылает, даже если он сам уверен в их виновности. Его душат то воспитание, то призрак отца, то форма офицера, то единственный женский персонаж (Деми Мур), которая изучила его досье, чтобы ловко им манипулировать (ох уж эти коварные женщинки!) и выдавать плетей каждый раз, когда он собирается избавиться от этого бесперспективного дела. Мотивация героя продолжать опасную для своей карьеры игру довольно сомнительная, но Деми Мур пару раз называет его ничтожеством и он с радостью продолжает дальше. Это, пожалуй, самое слабое место фильма. Вероятно, нам следовало узнать про героя чуть больше, чтобы верить в то, что он может так легко поддаваться на очевидные манипуляции.

Интриги как будто бы нет, ибо побеждают, как известно, только хорошие парни, но какой ценой достанется эта победа? Понимает ли главный герой, о чем его просят обвиняемые? Замечает ли он подавленное состояние одного из ключевых свидетелей? Заслуживают ли его коллеги той грязи, которую он выплескивает на них в процессе подготовки? Или он так увлечен своим стремлением победить, что забывает обо всем на свете и борется не за свободу и честь своих клиентов, а за возможность блеснуть в суде и переплюнуть отца?

Даже несмотря на то, что в конце случается практически сказочный хэппи-енд, остается ощущение, что тебя где-то обманули. Хорошие ребята действительно победили, злой полковник арестован, а подзащитные не получили даже минимальных сроков за непреднамеренное убийство. Чего ещё желать? Однако, расследование приводит к тому, что свидетель гибнет, солдат увольняют со службы с позором (а ведь они настаивали, что готовы принять любое наказание, лишь бы не запятналась армейская репутация), а армия лишилась одного из лучших офицеров. Неслучайно в повествовании постоянно возникает мотив стены - миры героев разделены и они совершенно не в состоянии услышать и понять друг друга. Адвокат живет в теплой ванне либеральных иллюзий и даже представить не может, что на военной базе в непосредственной близости от врага могут быть какие-то другие законы кроме конституционных. "Вы не готовы к правде", - выносит хорошим парням свой приговор полковник, и его заключительная речь звучит куда более убедительно, чем слащавые фразы победителей. Может это магия Николсона и расчет был совершенно иной, но победа ГГ оказывается мнимой.

Ты можешь позволить себе роскошь не знать того, что знаю я. И мое существование, столь нелепое и непостижимое для тебя, спасает жизни. Тебе не нужна правда, потому что в глубине души, в глубинах, о которых не болтают, ты хочешь, чтобы я стоял на этой стене, я нужен тебе на этой стене.

Ты можешь позволить себе роскошь не знать того, что знаю я. И мое существование, столь нелепое и непостижимое для тебя, спасает жизни. Тебе не нужна правда, потому что в глубине души, в глубинах, о которых не болтают, ты хочешь, чтобы я стоял на этой стене, я нужен тебе на этой стене.

Если отбросить все лишнее, то это фильм о патриотизме в том виде, в каком его хочется видеть людям. Герои не идеализированы, порой ведут себя грубо и цинично, но все они стремятся защищать свою страну, кто вооружившись сводом законов (в стиле классического мистера Смита из Вашингтона), а кто армейским кодексом и дисциплиной. Истина всегда где-то рядом, но в данном случае каждый зритель будет искать ее самостоятельно, и в этой свободе и заключается главная прелесть этого фильма.

Жизнь моя доля точно сон наяву В.Пугач

Впервые я посмотрел этот фильм уже во взрослом возрасте, но впечатление он произвел колоссальное. Я чувствовал себя ребенком, завороженно слушающим волшебную сказку, в которой герои похожи то на рыцарей и трубадуров, то на принцев и принцесс. У фильма особая, очень близкая мне интонация, напоминающая то-ли горько-сладкие рассказы Чехова, то-ли умилительные повести Гоголя о маленьких людях. И есть в этом всем ещё-то что-то такое, что невозможно уловить и выразить, также как заглавная фраза фильма "Все будет хорошо!" все время звучит по-разному: то по-теплому успокаивающе, то тревожно, то иронично и даже грустно. Здесь провинциальная хтонь перемежается с ощущением непрекращающегося праздника, в одно горло текут русская водка и японское сакэ, а Нобелевскую премию выдают за систему тождеств "2+2=4; 2x2=4". Чудо вот-вот случится, оно буквально витает в воздухе, нужно лишь высоко поднять руку и махнуть ею со словами "ну и *** с ним!" Астрахан снимает свое кино, не пытаясь кому-то подражать, а в графе "Похожие фильмы" на известном сайте вы не найдете предшественников кроме фильмов от тех же авторов.

Нужно отметить, что сценаристу удалось в 2 часа (обязательно смотреть только в полной версии!) уместить истории десятка героев, причем при желании можно чуть ли каждую сюжетную линию назвать ключевой. Кому-то учеба в Америке, а кому-то армия (дай Бог, если не в горячей точке), кому-то в мужья сын миллиардера, а кому-то беспробудный алкаш. Из магических пересечений этих полярных миров и рождается история.

Страна трещит по швам и обитатели общежития по-разному реагируют на сложившееся обстоятельства: кто-то терпеливо ждет чуда, кто-то сворачивает горы и борется за свое счастье сам, кто-то напивается и дуреет, а кто-то живет как умеет с тем что есть. К последним относится и главный герой Коля, которого почему-то принято считать никчемным дурачком. Возможно, на это отношение влияет пламенная речь миллиардера Кости: "Мир делится на умных и глупых, на сильных и слабых, на тех, кто может свою судьбу изменить, и из тех, кто по течению плывет. Вот я смог, ты смог, а Коля этот, у него мечты нет! Не заработал он этой девушки, не заслужил!" И ведь действительно: наше советское прошлое напоминает о том, что счастье нужно заработать (желательно честным трудом), а не воспользоваться случайным шансом, иначе оскорбленная справедливость будет свербеть внутри. Вот только почему-то забывают о том, что Костя свое состояние сколотил масштабными финансовыми махинациями, а пресловутое счастье так и не нажил. И в тюрьме отсидел, и охрана не просто так за ним и его сыном Петей по пятам ходит. И в ноги Кати, маме Коли, он не от большого счастья бросается, а потому что не может уже жить без любви. Ему, буквально выкупившему сына у первой жены, невдомек, как Катя может выше денег и красивой жизни ставить неказистый уклад захолустного общежития. И кажется, что Катю от счастья отделяет всего лишь одно слово согласия, но глубоко внутри она знает, что сорит деньгами и гоняется Костя не за ней и ее любовью, а за собственными амбициями и победами.

К аналогичному парадоксальному выводу приходит и Коля: лучше жить скромную, но свою жизнь, чем принимать счастье от другого. В глазах Кости это позиция слабого человека, неспособного вытащить себя за волосы из болота и бороться за свое место под солнцем. Но в глазах Коли и его мамы невозможно представить жизнь вне общежития в широком понимании этого слова. В общежитии ссорятся, ругаются, пьют, но никто не ходит с охраной. Если забирают в армию, то провожают всем двором (вырезанная сцена), если свадьба, то танцуют все, если горе, то одно на всех. Неслучайно Коля так настойчиво называет Олю сестренкой, воспринимая ее как члена семьи. Он искренне желает ей счастья, а потому настаивает на том, чтоб он уезжала. И даже после того, как она выходит замуж за другого, продолжает писать ей письма и переживать. Для него общежитие это все равно что семья, Родина, которую он поклялся защищать. Коля не может не вступиться за девушку Свету, ждущую принца-музыканта на белом мерсе, когда над ней начинают глумиться соседи. Не может пройти мимо соседа-алкоголика, лежащего на земле, и обязательно поможет ему подняться и дойти до дома. И пусть его жизнь кому-то покажется серой и невзрачной, но живет он по совести и остается предан своей большой семье.

Стоит заметить, что при всем разнообразии персонажей, темы любви и верности остаются общими для всех. Алкоголик Самсонов не просыхает ни на минуту, но в нужный момент оказывается готов преобразиться в защитника семьи и примерного батю. Дедушка не может самостоятельно передвигаться, но ради встречи с больной женой готов хоть на коляске преодолеть сотни километров. Жизнь колотит героев по всем местам, но они продолжают ждать и надеяться на лучшее, продолжают грезить о любви и счастье. Недаром у главного героя спрашивают: "ты что, заснул что-ли?" Может обитатели общежития и не нобелевские лауреаты и звезды эстрады, но умеют удивляться и смотрят на мир как дети, словно спят наяву, как герой песни-рефрена. Как мне кажется, именно в этом и заключается главный оптимизм фильма: несмотря на все трудности можно хранить в душе веру в лучшее, в прекрасную сказку, понятную на всех языках.

Благодаря смешению различных культурных слоев Астрахану удается создать фантасмагоричную картину мира российского обывателя 90-х годов: тут и американский джаз (главная тема - мелодия Гершвина), и лагерные песни под водочку со слезами на глазах, и звезды рок'н'ролла, вышедшие из подполья, и вера в исконно русские сказки, и чудеса восточной медицины, которая в мгновение ока исцеляет даже самых безнадежных, и коммунальная советская ностальгия, и украденный финский плащ, и модные передовые технологии в виде персональных компьютеров и сотовых телефонов. Герои пытаются уехать из этого мира, но постоянно к нему возвращаются, словно именно здесь хранится пресловутая разгадка русской души. Коля устроится на работу, алкоголик Самсонов бросит пить, дедушка встретится с женой спустя 15 лет разлуки, даже украденный финский плащ вернется хозяину и все у героев будет хорошо. А если нет, то нужно лишь поднять руку вверх, махнуть ею и сказать: ну и *** с ним!

Так вдруг оторвался от реальности мозг От координации ушли шаги Жёлтые оковы и обилие слёз И пеленою снов окутаны все дни Пилот, Желтый дом

Этот фильм иногда ошибочно называют "первым фильмом ужасов в истории", или же "первым фильмом о психических расстройствах". Однако, следует признать, что именно фильм Роберта Вине является самым влиятельным жанровым фильмом начала века. Эстетика "Кабинета доктора Калигари", блуждающая между эпатажными декорациями и психоаналитическими образами, оказала колоссальное влияние на ведущих авторов как в Европе (Фриц Ланг, Хичкок, Бунюэль), так и в Америке (Линч, Тим Бертон, Скорсезе). Изогнутые стены, острые как нож углы, кривая мебель, нарисованные художниками-экспрессионистами тени - несуразные пропорции окружающего мира соответствуют болезненным, изломанным линиям человеческих судеб. Доходит до того, что сами герои становятся как бы продолжением декораций, немая перекошенная плоть, подчиняющаяся неведомым доселе законам физики и геометрии.

Неудивительно, что современники обращали в первую очередь внимание именно на выдающуюся визуальную составляющую, а не на головоломный сюжет и, уж тем более, не на возможные политические интерпретации, которые станут популярны после падения Третьего Рейха. И до сих пор в критических статьях можно встретить формулировки о безумии власти (Калигари), заставляющей страдающий зомбированный народ (Чезаре) исполнять преступные приказы. И якобы это соответствует взаимоотношениям Вильгельма II, кайзера Германской империи, и немецкого народа, втянутого в чудовищную мировую войну. Но все попытки свести этот весьма хитроумный фильм к собственным влажным политическим фантазиям выглядят довольно нелепо. Мало того, что Калигари в фильме не является властью (а в большинстве сцен его унижают, допрашивают, бьют, а иногда даже ногами), так ещё комментаторы в массе своей игнорируют тот факт, что о злодеяниях Калигари рассказывает сумасшедший, и как мы понимаем по реакции его слушателя, он даже среди психов считается наглухо поехавшим. Косвенно тему с политической подоплекой закрыл сам Вине, который в своих дальнейших фильмах продолжил разрабатывать идеи визуализации различных психических состояний человека, в том числе обратившись к произведениям Достоевского.

Честно говоря, мне самому политический контекст казался важным, если бы не одна деталь, о которой не могу не сказать. В фильме неоднократно повторяется фраза о том, что Чезаре спал 23 года. Я был почти уверен, что это не случайность, однако ни одной внятной связки событий с таким временным разрывом не обнаружил. Ближе всего была отставка легендарного канцлера Бисмарка, который так старательно выстраивал систему внутренних и внешних отношений, и первая победа на выборах Социал-Демократической Партии Германии. Место жесткого Бисмарка занял канцлер-марионетка, а СДПГ, которая представлялась в виде оппозиции Вильгельму II и с каждым годом набирала все больше сторонников, оказалась в итоге партией войны, полностью поддержав кайзера. Но проблема в том, что это произошло не за 23, а за 24 года до Первой мировой, а значит является натягиванием Калигари на кабинет. Видимо, имеется в виду нечто совершенно иное, но эту загадку я так и не разгадал (хотя покопаться в истории Германской империи все равно было интересно).

Честно говоря, мне самому политический контекст казался важным, если бы не одна деталь, о которой не могу не сказать. В фильме неоднократно повторяется фраза о том, что Чезаре спал 23 года. Я был почти уверен, что это не случайность, однако ни одной внятной связки событий с таким временным разрывом не обнаружил. Ближе всего была отставка легендарного канцлера Бисмарка, который так старательно выстраивал систему внутренних и внешних отношений, и первая победа на выборах Социал-Демократической Партии Германии. Место жесткого Бисмарка занял канцлер-марионетка, а СДПГ, которая представлялась в виде оппозиции Вильгельму II и с каждым годом набирала все больше сторонников, оказалась в итоге партией войны, полностью поддержав кайзера. Но проблема в том, что это произошло не за 23, а за 24 года до Первой мировой, а значит является натягиванием Калигари на кабинет. Видимо, имеется в виду нечто совершенно иное, но эту загадку я так и не разгадал (хотя покопаться в истории Германской империи все равно было интересно).

Гораздо интереснее, как по мне, понять, что же на самом деле произошло с героем фильма. Ведь, как становится ясно в конце, весь его рассказ это сон собаки, а герои в его истории не могли быть теми, кого он описывал, потому что они также находятся в этой же психушке и понятия не имеют о том, кто он такой и кто такой Калигари. К сожалению, ни одного внятного разбора этого вопроса у искушенных современных зрителей, считающих этот фильм примитивом, я не нашел. Ну ничего, сейчас сами разберемся. Начнем с того, что единственный герой из рассказа Френсиса, которого мы не видим живым, это его так называемый друг Алан. Френсис что-то выдумывает, что-то замещает тем, что видит вокруг себя, но главным остается мотив поиска Калигари, который виновен в каких-то преступлениях, скорее всего в смерти Алана. С другой стороны, нам известно, что Калигари - это персонаж мрачной романтической литературы, которым становится одержим некий доктор. Неслучайно ему повсюду мерещится именно текст, а не картинки или голоса. Доктор сопротивляется, но личность Калигари начинает его вытеснять, превращая дотошного ученого в злодея-манипулятора. Ключевой становится фраза лечащего врача Френсиса: "Наконец-то я понял причину его помешательства, он думает я - тот таинственный Калигари. Теперь я знаю, как его лечить!" Естественно возникает вопрос: а был ли вообще доктор Калигари, или это лишь плод больного воображения героя? И о каком лечении говорит врач в связи с открывшейся причиной?

В этой довольно запутаной истории весь пазл складывается только в одном случае: Френсис и есть тот самый одержимый доктор, который занимался изучением сомнабулизма. Он все время проводил за чтением сомнительных книг (обратите внимание, как он стыдливо прикрывает книгу рукой в сцене встречи с Аланом), он узнал историю о неком Калигари и решил повторить его эксперимент с привезенным пациентом, но вместо ожидаемого воодушевления испытал чудовищное унижение, пытаясь выпросить у чиновников разрешение на его показ. Подпитываемая ощущением превосходства и жаждой мести личность Калигари начала претворять в жизнь самые страшные мысли Френсиса. Он использовал Чезаре, чтобы устроить кровавую баню начиная с чиновника, но в какой-то момент Френсис начинает подозревать, что с его миром происходит что-то странное (сцена в полицейском участке, где он изучает стены). Он бросается в погоню за Калигари в весьма метафоричной форме, бегая за ним по бесконечной дороге, но в конце концов оказывается там, где все начиналось - своем кабинете. В этом кабинете, самом укромном уголке сознания, он прячет свою тайну, свой дневник. И лишь когда ему сообщают о смерти подопытного Чезаре он в ярости бросается на окружающих и сам становится пациентом своей больницы. Неслучайно палата Френсиса в конце выглядит так же, как и палата Калигари из его рассказа. Калигари в рассказе Франсиса ведет двойную жизнь и скрывает то, что он реальный доктор. Также как и сам Франсис скрывает внутри себя то, что он и есть Калигари. Он бредит идеей найти Калигари, виновного во всех преступлениях, но переносит эту личность на лечащего врача, который лишь в конце осознает суть его душевного расстройства. И, конечно, фраза "Теперь я знаю, как его лечить!", - это сильное заявление, но можно допустить, что вооружившись передовыми идеями Фрейда, доктор сможет донести Френсису правду о происхождении Калигари, например, отведет его ещё раз в кабинет, где все начиналось.

Вот теперь, когда сюжет становится окончательно ясен, можно уже вполне обосновано говорить о сути. Как уже было сказано выше, ограничить идею фильма политической интерпретацией можно, но с очень большой натяжкой. Проблема заключается в том, что Калигари из образа конкретного превращается в образ коллективного невроза, тщательно скрываемого, но набирающего свою силу на страхах разваливающейся Империи. Катастрофой для немецкого народа стало не то, что их водили за нос кайзер и правящая партия (СДПГ только упрочила свои позиции после войны), а то, что они, такие великие и особенные, проиграли войну. И вместо признания катастрофы и вопросов к самим себе, рефлексия людей свелась к поиску виноватых, к погоне за мнимыми "Калигари". Неслучайно в фильме нет ни одного немецкого имени, словно Германия растворилась и утратила собственную идентичность. Позже Фриц Ланг, придумавший главный сценарный ход, более полно раскроет эту мысль в "М: город ищет убийцу", где подобное безумие коснется всех социальных структур.

Как-то я наткнулся на научную статью (!), в которой автор анализирует фильм с обилием специфической терминологии, даже не пытаясь вникнуть в сюжет. А зачем, ведь можно видеть в нем то, что хочется, а остальное списать на неоднозначность киноязыка. Цитирую: "вся гениальность фильма заключается в том, что многие замысловатые и парадоксальные смысловые нюансы существуют в нем как бы сами по себе, стихийно. В них совершенно не чувствуется сознательной авторской игры и интеллектуального планирования". На что можно ответить только так: "в данной научной статье совершенно не чувствуется сознательной авторской игры и интеллектуального планирования". Не нужно обольщаться и думать, что в 21 веке зрители сильно поумнели, а старые черно-белые фильмы не заслуживают внимательного и вдумчивого просмотра. Человечеству все ещё проще видеть то, что хочется, и вечно гоняться за едва уловимыми Калигари, чем заглянуть в себя и обнаружить тлеющее безумие.

Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь. Наутилус Помпилиус, Зверь

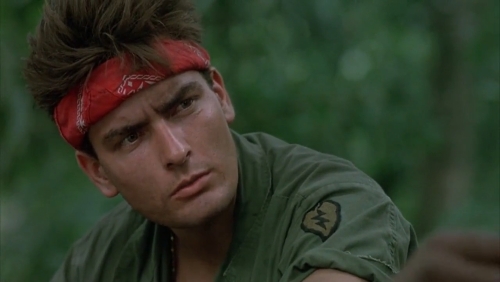

Обычно "Взвод" включают в число лучших фильмов о Вьетнаме, наряду с "Апокалипсисом сегодня" и "Цельнометаллической оболочкой". Как по мне, так он уступает и этим двум, а может и "Охотнику на оленей", и дело даже не в том, что молодому и перспективному Оливеру Стоуну, для которого именно "Взвод" стал билетом на Голливудский Олимп, не дали большого бюджета. Дело в том, что снимали его в спешке, а потому некоторые сцены выглядят совершенно нелепо, а абсурдность войны не ощущается так ярко из-за абсурдности съемки. Главным образом страдают боевые сцены, где невидимые гранаты, брошенные никем, взрывают важные стратегические деревья, а главный герой смело бегает под пулями посреди засады, потому что по сценарию ему срочно нужно узнать у лидера группы, в которого всадили целую обойму, как у него дела. Недаром эту сцену позже спародировали в "Форресте Гампе", где Гамп чуть ли не в одиночку выносит из леса весь состав взвода. Отдельно стоит упомянуть самое слабое звено актерского ансамбля - Чарли Шина, который был явно не на своем месте, что показала его дальнейшая карьера.

Не могу поверить, что мы поборемся друг с другом, когда надо бороться с врагом

Не могу поверить, что мы поборемся друг с другом, когда надо бороться с врагом

Тем не менее, Стоуну удалось привнести в дискуссию о Вьетнаме существенные замечания. Первое, что нужно понимать - это не антивоенное кино, война как явление не противопоставляется здесь здравому смыслу, а служит скорее катализатором для определения собственной роли в этом мире. Интрига, на которой держится весь фильм - чью сторону выберет главный герой: помешенного на убийствах сержанта Барнса, или более мягкого и харизматичного сержанта Элайеса. Именно эти двое в исполнении Тома Беренжера и Уиллема Дефо соответственно и тащат на себе весь фильм.

Противостояние "двух отцов", как их воспринимает главный герой, достигает своего апогея в сцене, где взвод уничтожает деревню с мирными жителями. Барнс готов пытать и перебить всех, поскольку у него есть основания полагать, что жители активно помогают Вьетконгу. Элайес противится таким методам и открыто вступается за мирное население, которое и так страдает. Большая часть взвода активно или молчаливо поддерживает Барнса, т.к. времени разбираться у них нет, а проявления эмпатии могут стоить им жизни. Постепенно главный герой, мечущийся между двумя лагерями, должен будет сделать свой выбор, ведь локальный конфликт при полном попустительстве со стороны руководства недвусмысленно перерастает в форму гражданской войны (ведь эти "лучшие парни" со всей страны и есть Америка).

И хотя все естество главного героя протестует и требует поступать по чести, он все же выбирает сторону Барнса, превращаясь в такое же одержимое кровью животное в последних сценах фильма. Именно такие выживают на войне, именно такие могут не моргнув глазом пристрелить своего, если те будут мешать выполнению задачи. А проповедникам типа Элайеса уготована только одна участь - быть преданными и распятыми, на что и намекает самый известный кадр фильма.

В качестве главной музыкальной темы Стоун выбрал Адажио Барбера, одну из самых грустных мелодий 20 века, неразрывно связанную с темой смерти (одно из первых появлений в кино - у Дэвида Линча в "Человеке слоне"). В том числе благодаря этой гениальной композиции фильм оставляет очень горькое послевкусие. Вероятно, Стоун, будучи ветераном Вьетнамской войны, хотел бы похоронить воспоминания об этом и эта искренняя разочарованность (ведь он, как и главный герой, отправился на войну добровольцем) передается зрителю во всей полноте.

Теперь оглядываясь назад, я думаю, что мы сражались не с врагом, мы сражались с собой. А враг сидел в нас

Теперь оглядываясь назад, я думаю, что мы сражались не с врагом, мы сражались с собой. А враг сидел в нас

Луи, помни о детях! Неуловимые мстители, корона Российской империи

Говорят, что Зиновий Гердт отказывался участвовать в озвучке, но поменял свое мнение, когда ему показали фильм полностью. Прекрасно его понимаю! Этот камерный венгерский фильм пятидесятилетней давности стал для меня настоящим открытием. Здесь нет ни известных актеров, ни интересного сюжета, ни завораживающих кадров. И, тем не менее, я постоянно возвращаюсь к нему, и допускаю, что искать ответы на обозначенные в нем проблемы можно хоть всю жизнь. Надо заметить, что тема срыва печатей, приближающих нас к Божьему суду, возникает в кинематографе не в первый раз, что в целом говорит о том, что несмотря на то, что Бог давным давно "умер", мы все же осознаем, что делаем что-то не то, за что неминуемо последует наказание, если не нас самих, то потомков уж точно. Как нашкодившие дети, которые сами никогда не признаются, пока не словишь их за руку, и хотя они будут визжать и плакать, но внутренне с наказанием согласятся, потому что осознают его справедливость. В фильме вопроса о том, что конкретно мы делаем не так, не стоит, это в достаточной мере формулирует один из героев: "Бывало ли когда-нибудь в истории такое, чтобы из людей варили мыло?"

Ощущение того, что человечество не просто находится где-то на краю бездны, но уже утратило все точки опоры, подкрепляются самой атмосферой фильма. Герои сидят в кабаке и мило беседуют, а за стенами слышатся крики и выстрелы. Раздаются мольбы о помощи, звучит воздушная тревога, но герои, хоть и считают себя людьми достойными, даже не пытаются выглянуть наряжу. Что-то разладилось в этом мире, словно в музыкальном механизме, играющем нестройную мелодию в открывающей сцене. И потому логично звучит вопрос главного героя, Часовщика Дюрицы, который пытается понять, способны ли ещё люди делать нравственный выбор и быть честными хотя бы перед своими товарищами и самими собой. Он предлагает всем собравшимся сделать выбор в гипотетической ситуации: рабы они, позволяющие себя унижать и убивать, или тираны, не ведающие что творят. Совесть и тех, и других будет чиста, ведь и те, и другие считают, что поступают совершенно правильно. И как не отвратительна была бы роль тирана, все же герои сомневаются в своем выборе. Ведь вся их нынешняя жизнь строится на страхе, лжи и лицемерии, так какое они имеют право претендовать на место святых мучеников?

И на поверку оказывается, что каждый из них врет товарищам и ведет далеко не безгрешную и достойную жизнь. Книготорговец продает бесценные произведения искусства за еду, чтобы удовлетворить во всех смыслах свою любовницу. Столяр не имеет собственного мнения и по любым вопросам ждет, когда примут решение за него. Хозяин бара и вовсе втихаря подмахивает и фашистам, и коммунистам, рассчитывая оказаться в фаворе при любом развитии событий. Часовщик прячет в своем доме оставленных детей из еврейских семей, продолжая при товарищах играть роль циника-стендапера. И лишь пятый герой, Фотограф, считает себя в достаточной мере праведным и готовым доказывать это не только в горячем споре, но и на деле. Он получит свое наказание в виде распятия, вот только подставит под чудовищные пытки всех остальных. И каждому из героев придется делать выбор уже не в умозрительной форме, а в суровой реальности: готовы ли они за свою свободу, образно выражаясь, плюнуть в Христа? А если распят не Христос, а вполне себе человек, и более того, грешный и не очень приятный для вас?

Неужели вы выпустите отсюда людей, которые будут бояться, ненавидеть нас и при этом уважать себя? Неужели вы допустите такую ошибку?

Любопытно, что эти дрожащие твари, приспособленцы, прохиндеи, которые привыкли обманывать и терпеть, оказываются способны не подчиниться обстоятельствам. Книготорговец стойко откажется, Бармен бросится на истязателей с кулаками, и даже конформист Столяр окажется способен на бунт, выраженный если не в прямом противостоянии, то как писал Салтыков-Щедрин: "Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует".

Неужели вы выпустите отсюда людей, которые будут бояться, ненавидеть нас и при этом уважать себя? Неужели вы допустите такую ошибку?

Любопытно, что эти дрожащие твари, приспособленцы, прохиндеи, которые привыкли обманывать и терпеть, оказываются способны не подчиниться обстоятельствам. Книготорговец стойко откажется, Бармен бросится на истязателей с кулаками, и даже конформист Столяр окажется способен на бунт, выраженный если не в прямом противостоянии, то как писал Салтыков-Щедрин: "Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует".

Но самое трудное решение принимает Часовщик, спасающий не себя самого, а детей, причем детей чужих. Нацистам, выстроившим изумительно логичную репрессивную цепочку, которая должна привести к полному душевному слому всех несогласных, было невдомек, что вся их система рушится из-за того, что находятся люди, способные поставить жизнь другого выше своей собственной. И тем самым выйти из парадигмы раб-господин, в которой все вертится вокруг удовлетворения собственного эго путем причинения или получения страданий. Именно от Часовщика зависит, будут ли тикать часы жизни, будет ли время продолжать свой ход в лице этих несчастных детей, которые пока даже вряд ли способны осознать те жертвы, на которые он пошел ради них. А жертва Фотографа хоть и выглядит эффектно, но не приносит ничего кроме новых страданий. И тут раскрывается символизм их противостояния: Часовщик служит Вечности и следит за тем, чтобы время шло вперед, а Фотограф делает все, чтобы остановить это самое время, запечатлеть мгновение и подать его в нужном ему ракурсе.

А вот к этому фильму подобрать нужный ракурс рассуждений очень непросто. Можно расшифровывать библейские аллюзии, можно изучать влияние Достоевского, можно подходить с точки зрения развития исторического процесса, можно рассматривать сюжеты Босха, неоднократно мелькающие в кадре. Фильм-притча, и даже в некоторой степени загадка, потому что однозначной трактовки финальной сцены не существует. Это кладезь человеческих размышлений о собственной природе, которые будут актуальны всегда. Я знаю немало людей, готовых за свои убеждения принять боль и страдания, и знаю также немало тех, кто будет с удовольствием причинять эту боль и страдания всем несогласным. Но жизнь продолжает свой ход не из-за тех, и не из-за других, не из-за правых и виноватых, не из-за господ и рабов. Жизнь продолжает свой ход, пока существует Часовщик.

Нам отдохнуть нельзя – бегом, бегом, бегом А наши, якобы, друзья засели за бугром И смотрят как нас бьют, не отрывая глаз И только длинные дороги полностью за нас И.Растеряев, Русская дорога

Так уж получилось, что следом за фильмом "На войне как на войне", который я оценил очень высоко, я посмотрел ещё одну военную ленту, являющуюся прямой противоположностью первому. Совершенно иной, грандиозный масштаб съемок, хронометраж почти 3 часа, россыпь звезд, большой во всех смыслах режиссер (С.Бондарчук) и именитый автор (М.Шолохов). Однако, впечатление он произвел крайне неоднозначное. У меня вообще не складываются отношения ни с Бондарчуком, ни с Шолоховым, ну вот хоть убейте. В этом фильме есть совершенно выдающиеся сцены и образы, но вместе с тем полно искусственности и фальши, а искренняя сермяжная правда жизни смешивается с желанием удовлетворить ожидания массового зрителя. В итоге получается компот, в котором что-то понравилось, что-то не понравилось, но самое главное, что нет цельного восприятия.

Виной тому, как мне кажется, шаблонные образы второплановых героев, каждый из которых произносит пафосную или трогательную речь, но так и не выходит за границы очерченного образа. Тут все как на подбор герои: пачками укладывают немецкие танки и самолеты, а с пехотой вообще не церемонятся. Герои не сомневаются и не паникуют, им неведом страх, может только на словах, но никогда на деле. И раненых после боя героям негоже забирать, с этим пусть разбираются хрупкие санитарки без носилок. Актерам тут развернуться абсолютно негде, и это особенно хорошо заметно на контрасте с "На войне как на войне", где каждый из героев раскрывается в бою, и не всегда только с благоприятной стороны. Здесь же все артисты действуют на одной ноте независимо от собственного диапазона, в редких случаях повышая голос, а хоть какая-то глубина досталась только Тихонову с его удивительными извиняющимися глазами в финальной встрече, и Шукшину, выдающему последний в своей жизни пронзительный перформанс балагура с разорванной душой. Каждый раз, когда он появляется на экране, возникает щемящее чувство чего-то родного и безвозвратно утерянного. Недаром именно ему выпадает жребий нести ответ перед старухой, бросающей в лицо богатырей-героев от лица народа страшные слова: "Взялись воевать, так воюйте окаянные как следует. Не таскайте супротивника через всю державу".

Но они сражались как могли, и вновь отступали, все дальше и дальше, к Сталинграду, где и случится переломный момент в битве двух стихий. И фильм, предчувствуя это, кончится на патетической геройской ноте, награждая каждого из персонажей крупным планом. Может так оно и правильнее. Но мне почему-то кажется, что воспитывать нужно желание видеть в солдате в первую очередь человека, а не расходный материал для героизации.

А война... Ну что война? Так заведено (с) Аукцыон, Спи солдат

Лично для меня этот фильм, наряду с "Белорусским вокзалом", является самым убедительным фильмом о Великой Отечественной Войне. Масштаб боевых действий здесь нарочито сужен до одного боя, а большую часть времени показывается солдатский быт с ремонтом машины, водкой и напряженным ожиданием чего-то страшного. Солдаты всматриваются в поля недавних сражений, в остатки сгоревшей техники, в лица командиров и товарищей и вместо высокопарных фраз, присущих военным фильмам, молчаливо курят и думают о своем. Здесь война не показана как Ад, и смерти здесь совсем не героические с пафосными финальными фразами. Нет здесь криков и слез, а единственная героиня, которая все же не сдерживает эмоций, молча прячет лицо от танкистов, которых она, скорее всего, больше не увидит. Лишенные патриотического пафоса и псевдофилософии разговоры и настоящие, живые эмоции - вот что отличает "На войне как на войне" от подавляющего большинства военных фильмов.

Нас извлекут из под обломков,

Поднимут на руки каркас,

И залпы башенных орудий

В последний путь проводят нас.

Нас извлекут из под обломков,

Поднимут на руки каркас,

И залпы башенных орудий

В последний путь проводят нас.

Любопытно также и то, что автор намеренно снижает накал войны до одного эпизода, небольшого тактического успеха в отдельном селе, после которого никто не кричит "ура!" и не размахивает флагами. Этот подход отражен ещё в названии, где вместо "Битва за...", "Подвиг танкиста" или "Баллада о Громыхале из Подмышек", стоит спокойная дежурная фраза. Мы погружаемся не в хаос и безумие (хотя ощущение затерянности среди большого движения здесь тоже присутствует), а в определенную форму человеческого бытия, где каждый занят своим делом, где, как и в мирной жизни, светлые моменты и юмор смешиваются с глупостью и жестокостью. А главный герой, в исполнении Кононова, в конце будничным тоном будет докладывать: "Потери: погиб наводчик. Машина через 20 минут будет готова к бою". Сегодня похоронят павших товарищей, а завтра снова будет водка и песни под гитару, снова пыль дорог и снова бой. Война как война, жизнь как жизнь, и остается лишь прожить ее достойно.

Хорошая Мишке земля досталась, своя. Мягкая как пух.

| Полная версия |

|